Bulletin hebdomadaire

Le meilleur du Saturday Evening Post dans votre boîte de réception !

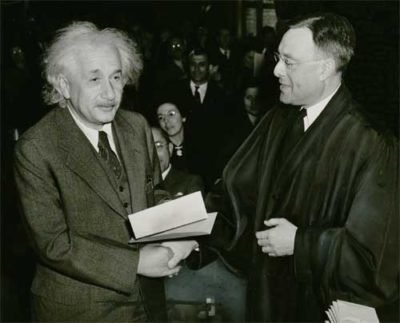

Dans cette interview de 1929 avec un journaliste du Post, Albert Einstein discute du rôle de la relativité, de la raison pour laquelle il pense que le nationalisme est la « rougeole de l’humanité », et de la façon dont il aurait pu devenir un violoniste heureux et médiocre s’il n’était pas devenu un génie de la physique.

Lorsqu’un correspondant du Post a interviewé Albert Einstein sur son processus de pensée en 1929, Einstein n’a pas parlé de raisonnements et de calculs minutieux. Au lieu de cela –

« Je crois aux intuitions et aux inspirations. Je sens parfois que j’ai raison. Je ne sais pas si je le suis… J’aurais été surpris si j’avais eu tort

« Je suis assez artiste pour puiser librement dans mon imagination. L’imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée. L’imagination fait le tour du monde. »

Autre chose qui faisait le tour du monde cette année-là, c’était la réputation d’Einstein. Au moment de cette interview, sa renommée s’était répandue en Europe et en Amérique. Partout, il était acclamé comme un génie pour avoir défini les principes de la relativité, même si très peu de gens comprenaient ce qu’ils signifiaient.

S’abonner et obtenir un accès illimité aux archives de notre magazine en ligne.

L’imagination a peut-être été essentielle à sa pensée révolutionnaire, mais la découverte d’Einstein reposait également sur sa vaste connaissance de la science physique. La connaissance et l’imagination lui ont permis de voir la relation entre l’espace, le temps et l’énergie. En utilisant les mathématiques, il a développé un modèle pour comprendre comment les objets et la lumière se comportent dans des conditions extrêmes – comme dans le monde subatomique, où les anciens principes newtoniens ne semblaient pas fonctionner.

Cependant, chaque fois qu’Einstein expliquait son travail à la presse populaire, les reporters se perdaient dans son discours sur le continuum espace-temps, la vitesse absolue de la lumière et E=Δmc2. Ils ont donc fait appel à leur propre imagination pour définir la relativité. Une de leurs mauvaises interprétations était l’idée que la relativité signifiait que tout était relatif. Les anciens absolus avaient disparu. Plus rien n’était certain.

C’était une interprétation ridicule qui n’aurait pu avoir de sens que si les lecteurs de journaux n’étaient pas plus gros qu’un proton, ou pouvaient voyager à une vitesse proche de celle de la lumière.

Cette perception erronée était si courante que le rédacteur du Post l’a utilisée pour commencer son interview.

« Relativité ! ». Quel mot est plus symbolique de l’époque ? Nous avons cessé d’être positifs à l’égard de quoi que ce soit. Nous regardons toutes choses à la lumière de la relativité. La relativité est devenue le jouet du philosophe de salon. »

Einstein, comme toujours, a patiemment clarifié son concept.

« ‘La signification de la relativité a été largement incomprise, Les philosophes jouent avec le mot, comme un enfant avec une poupée. La relativité, telle que je la conçois, dénote simplement que certains faits physiques et mécaniques, qui ont été considérés comme positifs et permanents, sont relatifs par rapport à certains autres faits de la sphère de la physique et de la mécanique. Cela ne signifie pas que tout dans la vie est relatif et que nous avons le droit de faire basculer malicieusement le monde entier' »

Le monde du début du 20e siècle avait certainement l’impression d’être inversé – avec ou sans relativité. Alors même qu’Einstein développait sa théorie sur le continuum espace-temps et la nature de la lumière, la vieille Europe mourait en nombre record. Quelques semaines seulement avant qu’Einstein ne publie sa théorie générale de la relativité en 1916, l’armée impériale allemande lançait son assaut à Verdun. Au cours de la bataille de dix mois qui s’ensuit, la France et l’Allemagne subissent 800 000 pertes. Quatre mois plus tard, les Britanniques lancent leur attaque catastrophique à la Somme et subissent 58 000 pertes en un seul jour.

Les survivants de ces débâcles étaient désabusés par le gâchis de cette guerre, et la paix qui suivit. La jeunesse d’Europe et d’Amérique était à la recherche de nouvelles vérités. Les anciennes semblaient vides et particulièrement mortelles pour les jeunes hommes. Ils ont vu comment un noble sacrifice pouvait être utilisé à des fins politiques. Et ils avaient vu comment la vertu et la foi s’en sortaient face à des mitrailleuses en masse.

Cette « Relativité » qu’ils lisaient semblait prometteuse, si elle signifiait que des milliers de personnes n’auraient pas à mourir inutilement, de qui pourraient vivre au-delà des codes moraux limitatifs de leurs parents.

Einstein, lui-même, ne se livrait à aucun de ces relativismes. C’était un homme aux convictions fortes, sans équivoque. Par exemple, son amour de la musique était absolu.

« ‘Si… je n’étais pas physicien, je serais probablement musicien. Je pense souvent en musique. Je vis mes rêveries en musique. Je vois ma vie en termes de musique. Je ne peux pas dire si j’aurais fait un travail créatif d’importance en musique, mais je sais que c’est mon violon qui me procure le plus de joie dans la vie' »

« Le goût d’Einstein en matière de musique est sévèrement classique. Même Wagner n’est pas pour lui un régal pour les oreilles. Il adore Mozart et Bach. Il préfère même leurs œuvres à la musique architecturale de Beethoven. »

Il n’était pas d’accord avec le concept juif traditionnel du libre arbitre.

« Je suis un déterministe. En tant que tel, je ne crois pas au libre arbitre. Les juifs croient au libre arbitre. Ils croient que l’homme façonne sa propre vie. Je rejette cette doctrine sur le plan philosophique. À cet égard, je ne suis pas juif… En pratique, je suis néanmoins contraint d’agir comme si le libre arbitre existait. Si je souhaite vivre dans une communauté civilisée, je dois agir comme si l’homme était un être responsable. »

Il n’a jamais exprimé de croyance en un Dieu personnel, mais il croyait au Jésus historique – pas au prophète popularisé tel qu’il est apparu dans une biographie à succès d’Emil Ludwig.

« Le Jésus de Ludwig, répondit Einstein, est superficiel. Jésus est trop colossal pour la plume des faiseurs de phrases, aussi habile soit-elle. Aucun homme ne peut se débarrasser du christianisme avec un bon mot. »

« Vous acceptez l’existence historique de Jésus ? »

« Incontestablement. Personne ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence réelle de Jésus. Sa personnalité palpite dans chaque mot. Aucun mythe n’est rempli d’une telle vie. Combien différente, par exemple, est l’impression que nous donne le récit de héros légendaires de l’antiquité comme Thésée. Thésée et les autres héros de son type n’ont pas la vitalité authentique de Jésus. »

Einstein n’était pas relativiste sur le sujet du nationalisme, qu’il voyait devenir violent et intolérant depuis sa maison de Berlin.

« Le nationalisme est une maladie infantile. C’est la rougeole de l’humanité. »

C’est différent aux Etats-Unis, croyait-il.

« Le nationalisme aux Etats-Unis ne prend pas des formes aussi désagréables qu’en Europe. Cela peut être dû en partie au fait que votre pays est si immense, que vous ne pensez pas en termes de frontières étroites. Cela peut être dû au fait que vous ne souffrez pas de l’héritage de haine ou de peur qui empoisonne les relations des nations d’Europe. »

Trois ans plus tard, Einstein fuit l’Allemagne pour demander l’asile aux États-Unis, où il devient citoyen en 1940. (Ce n’est pas la dernière fois que l’Amérique s’enrichit de l’intolérance d’autres pays.)

Il est intéressant de voir comment Einstein voyait l’Amérique trois ans avant d’en faire sa nouvelle patrie.

« En Amérique, plus que partout ailleurs, l’individu se perd dans les réalisations du plus grand nombre. L’Amérique commence à être le leader mondial de la recherche scientifique. L’érudition américaine est à la fois patiente et inspirante. Les Américains font preuve d’un dévouement désintéressé pour la science, ce qui est tout le contraire de la vision européenne conventionnelle de vos compatriotes.

« Trop d’entre nous considèrent les Américains comme des chasseurs de dollars. C’est une diffamation cruelle, même si elle est répétée sans réfléchir par les Américains eux-mêmes. Il n’est pas vrai que le dollar est un fétiche américain. L’étudiant américain ne s’intéresse pas aux dollars, ni même au succès en tant que tel, mais à sa tâche, à l’objet de sa recherche. C’est son application minutieuse à l’étude de l’infiniment petit et de l’infiniment grand. »

La seule critique qu’Einstein pouvait trouver à l’Amérique était l’accent mis sur l’homogénéisation de ses citoyens en un seul type.

« La standardisation prive la vie de son piquant. Priver chaque groupe ethnique de ses traditions particulières revient à convertir le monde en une immense usine Ford. Je crois à la standardisation des automobiles. Je ne crois pas à la standardisation des êtres humains. La standardisation est un grand péril qui menace la culture américaine. »

Lisez « Ce que la vie signifie pour Einstein », par George Sylvester Viereck. Publié le 26 octobre 1929 .

Devenez membre du Saturday Evening Post et profitez d’un accès illimité.Abonnez-vous maintenant

.